【教務處訊】

政大通識教育中心於113年12月20日舉辦「我不是在看展,就是在去看展的路上」講座,邀請創時書院院長趙孝萱分享觀賞藝術展覽的方式,以其獨特視角剖析藝術的定義並探索藝術欣賞的層次,並由本校文學院院長曾守正擔任引言人,為活動揭開序幕。

什麼是藝術品?

趙孝萱深入淺出地探討「藝術品」的定義。他說:「人們常誤以為任何具有裝飾性的物品都是藝術品,其實不然。」趙孝萱認為真正的藝術品必須具備創新性。他將藝術收藏品分為五大類,包括實用品、工藝品、歷史性藏品、設計產品和藝術衍生品。趙孝萱強調:藝術品需要具備超凡的創意、獨特的技法以及與眾不同的表達方式,才能引領藝術發展,並在歷史上留下獨特印記。

主講人創時書院趙孝萱院長致力於推廣藝術欣賞。(圖片來源:校訊記者楊凱傑)

藝術品價值獨特,成展覽要點

除了概念描述,趙孝萱也以實際例子佐證,認為藝術品的創作主體必須是人類,動物的行為即使看似充滿創意,也無法被稱為藝術,並以「複製梵谷的趙小勇」故事為例,說明藝術品原作的筆觸、色彩和情感是無法被完美複製的。趙孝萱指出,藝術品的價值不僅在於價格,並舉德國藝術家基弗的巨幅畫作為例,說明原作帶來的視覺衝擊和情感感染力是無法透過螢幕取代的,他說:「如果你不是站在原作面前,那種天與地的靈性差別,是網路複製不出來的。」趙孝萱認為藝術家的地位、作品的藝術性、尺寸材質和氛圍都是觀賞藝術展覽的要點。

文學院曾守正院長擔任講座引言人。(圖片來源:校訊記者楊凱傑)

如何欣賞藝術:多接觸、多感受

提升藝術鑑賞力如同品嘗美食,需要多方接觸與體驗。趙孝萱鼓勵大眾應親臨現場觀賞原作,感受藝術家筆觸與情感的獨特魅力。此外,欣賞藝術不應被知識框架束縛,建議先打開五官專注感受再深入了解作品相關的文字訊息。他強調,透過持續觀賞、聆聽、感受,並多多利用美術館、博物館、畫廊、藝術展覽等資源,可以培養出敏銳的藝術鑑賞力。趙孝萱分享,藝術欣賞是一種生活態度,每個人都能在藝術中找到共鳴,並鼓勵大眾積極參與藝術活動,進入無限可能的藝術世界。

趙孝萱老師已文學跨足藝術產業的經驗,帶領聽眾探討藝術作品的價值。(圖片來源:校訊記者楊凱傑)

從情感出發:因應AI藝術之道

講座結束後,許多聽眾發表自身經驗與疑惑,政大廣告系潘同學分享:「 未來我欣賞藝術會從自身感受出發,我認為這樣才能真正與作品產生共鳴。」他表示自己深受趙博士的經驗啟發,經過這次講座也更能理解藝術鑑賞的真諦。 與會者也對AI繪畫是否為藝術產生疑問,趙孝萱認為,藝術創作的核心在於人類的創意和情感,AI繪畫雖能產生驚豔的視覺效果,但缺乏藝術家的獨特風格,因此難以被視為真正的藝術品。除了對藝術的多元思考外,趙孝萱最後鼓勵大眾在日常生活中培養「美力」,開啟屬於自己藝術世界的大門。

【校訊記者許巧昕報導】

自主學習期末成果發表:橋牌觀摩賽

選手四人圍成圈,審慎思考出牌策略,專注於牌桌上的變化。1月4日晚間,期末橋牌觀摩比賽在雲岫廳開打,本場賽事為自主學習專題「機率與理則學在紙牌遊戲上的進階應用」的期末比賽,並邀請橋藝社學生到場一同交流,期盼同學們能實際應用課堂所學,在賽場上切磋牌技。

本比賽採行世界橋藝聯盟(WBF)認可的合約橋牌,採隊制賽的方式進行,一隊共有四名隊員、分坐兩桌,其中一桌坐南北方,另一桌則坐東西方。橋牌可分為「叫牌」和「出牌」兩階段,在叫牌階段,選手會根據自己的手牌決定叫價與王牌花色;而在出牌階段,每位選手會輪流出一張牌來比大小,經由13輪的出牌,一副牌局即結束。

學習模式創新 強調自主精神

教務長林啓屏也特地到場致詞,他表示因為學習的模式可以根據不同領域的組合有不同變化,因此近年政大不斷在推動自主學習課程,「機率與理則學在紙牌遊戲上的進階應用」便是在此趨勢下所誕生。他說明,這堂課讓同學在實際訓練橋牌的同時,將不同領域的知識進行結合,除了訓練橋牌技巧外,也讓同學有不同的思考模式。他也期待未來同學能發揮自主學習中「自主」的能力,做出更多的創造力。

自主學習精神:做中學

為了讓同學能從做中學,授課老師陳源宗說明課堂進行模式先複習並進行基本概念的解說,再讓大家下去實際練習,最後根據牌局進行解說。「很多人一開始不懂橋牌,但經過一學期的練習,大家都會有蠻不錯的表現。」他提到橋牌的入門較困難,所以前兩週的課程遇到較多問題,但在老師的提醒、同學的指點和不斷地練習下,同學的問題慢慢減少,牌技也慢慢進步。

橋牌除了是腦力運動,也相當講究團隊合作,不僅僅要自己算解法與成功機率,也要和隊友默契配合才能取勝。廣告學系三年級學生李依提到,一開始會在牌局結束後,遇到不確定的狀況,會和隊友討論該用什麼策略,之後慢慢熟悉隊友的想法,在牌桌上就能和隊友默契配合。

教務處通識教育中心下學期共開設六門自主專題課程,包含大學新創行動家、自由軟體Inkscape圖像創作與應用、聲音自媒體應用與創作、機率與理則學在紙牌(橋牌)遊戲上的應用、築屋竹屋──原住民傳統建築實作與文化學習、人文茶學的理論與實踐。

文章出處: https://www.nccu.edu.tw/p/404-1000-15876.php?Lang=zh-tw

【教務處訊/校訊記者許巧昕報導】

選手四人圍成圈,審慎思考出牌策略,專注於牌桌上的變化。1月4日晚間,「自主學習專題:橋牌運動中的機率與理則學」期末橋牌觀摩比賽在雲岫廳開打,本場賽事為自主學習專題「機率與理則學在紙牌遊戲上的進階應用」的期末比賽,並邀請橋藝社學生到場一同交流,期盼同學們能實際應用課堂所學,在賽場上切磋牌技。

本次比賽規則

本比賽採行世界橋藝聯盟(WBF)認可的合約橋牌,採隊制賽的方式進行,一隊共有四名隊員、分坐兩桌,其中一桌坐南北方,另一桌則坐東西方。橋牌可分為「叫牌」和「出牌」兩階段,在叫牌階段,選手會根據自己的手牌決定叫價與王牌花色;而在出牌階段,每位選手會輪流出一張牌來比大小,經由13輪的出牌,一副牌局即結束。

同學們切磋牌技,比賽方式為四人一組。(圖片來源:通識教育中心)

跨領域課程:自主學習實踐力

教務長林啓屏也特地到場致詞,他表示因為學習的模式可以根據不同領域的組合有不同變化,因此近年政大不斷在推動自主學習課程,「機率與理則學在紙牌遊戲上的進階應用」便是在此趨勢下所誕生。他說明,這堂課讓同學在實際訓練橋牌的同時,將不同領域的知識進行結合,除了訓練橋牌技巧外,也讓同學有不同的思考模式。他也期待未來同學能發揮自主學習中「自主」的能力,做出更多的創造力。

林啟屏教務長至現場致詞鼓勵學生。(圖片來源:通識教育中心)

橋牌課:練習與合作為熟習關鍵

為了讓同學真正實踐「做中學」,授課教師陳源宗首先說明課堂進行模式先複習並進行基本概念的解說,接著讓大家下去實際練習,最後根據牌局進行解說。「很多人一開始不懂橋牌,但經過一學期的練習,大家都會有蠻不錯的表現。」他提到橋牌的入門較困難,所以前兩週的課程遇到較多問題,但在老師的提醒、同學的指點和不斷地練習下,同學的問題慢慢減少,牌技也慢慢進步。

橋牌除了是腦力運動,也相當講究團隊合作,不僅僅要自己算解法與成功機率,也要和隊友默契配合才能取勝。廣告學系三年級學生李依提到,一開始會在牌局結束後,遇到不確定的狀況,會和隊友討論該用什麼策略,之後慢慢熟悉隊友的想法,在牌桌上就能和隊友默契配合。

(授課教師陳源宗。圖片來源:通識教育中心)

從自主學習踏上自我探索的旅程

教務處通識教育中心於113學年度第2學期共開設六門自主專題課程,包含大學新創行動家、自由軟體Inkscape圖像創作與應用、聲音自媒體應用與創作、機率與理則學在紙牌(橋牌)遊戲上的應用、築屋竹屋──原住民傳統建築實作與文化學習、人文茶學的理論與實踐。各課程在一學期的探索與努力下,皆有豐厚收穫,歡迎有興趣的同學至自主學習專區瞭解詳情,通識教育中心鼓勵同學們勇於探索、以自己的方式,跳脫課本上的學習!

文章出處: https://www.nccu.edu.tw/p/404-1000-15876.php?Lang=zh-tw

【通識中心訊】

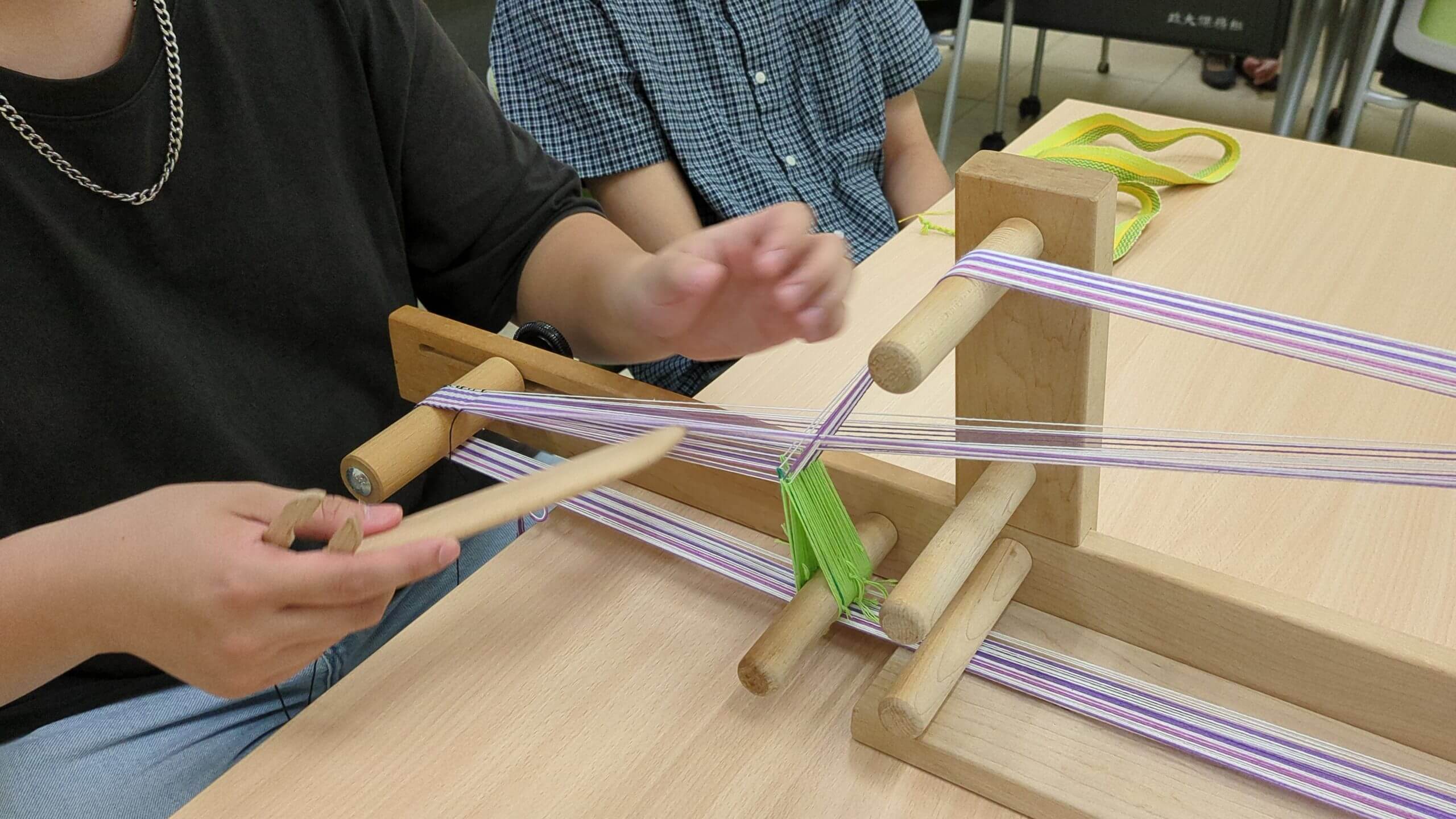

走進商院304,明亮的空間裡氛圍輕鬆自在。同學們圍坐在一起,一邊聊天、一邊操作織布繃帶機,討論著紋樣設計,互相欣賞手中的作品。

這堂特別的課程,由大一同學發起、透過自主學習 計畫開設,並由民族系王雅萍老師指導。

來自不同院系的學生們,於學期中一起實作織帶、欣賞織品美學、前進烏來參與工作坊,同時深入學習泰雅族的織布技術與文化故事。

泰雅編織文化

對泰雅族而言,tninun(生命)源於祖靈的 tminun(編織)。本課程不僅著重於技藝的習得,更鼓勵學生探索這些技術背後蘊含的文化意義與歷史脈絡。

歡迎來自各族群的學生,從織布出發,一同拓展對文化多樣性的理解與關懷。

一學期的時間,許多同學從零開始學習,最終完成兩件作品。如今,對他們而言,織布已不僅是美麗的圖樣,更成為一段回望與理解自我的旅程。

同學與自己的作品合照。(照片來源:通識中心)

從織布到自我

「織布就是面對自己的過程。」一位同學分享:「有時會感到煩躁、想要重來,但正是這些時刻,考驗自己如何調適與堅持。」

另一位同學則將心情織入布料之中:「藍色象徵勇氣,粉紅色代表身邊的愛,中間的白色是我自己。」

每一針紋樣都是情感的記錄,每一條織帶都是數月心境的軌跡——也因此,每件作品都是獨一無二的存在。

經過一個學期的練習,同學已經熟悉織布機的操作。(照片來源:通識中心)

從同學們的分享,讓人感受到滿滿的真誠與歡樂。謝謝同學與老師積極參與本課程,課堂上大家自在互動的畫面,是期末將近的校園裡輕鬆溫馨的風景,相信也是同學們織入心中的珍貴回憶。通識中心鼓勵同學們申請自主學習,親自探索有興趣的專長領域,並且呼朋引伴,一起打造獨特的大學生活!

自主學習計畫申請相關事宜,請點選「自主學習」,或洽通識教育中心張小姐(校內分機:63871)

【教務處訊】記者/楊凱傑報導

人文茶學期末發表:茶學的在地實踐

國立政治大學通識教育中心開設的「人文茶學」自主學習課程,在本學期邁入尾聲並展現豐碩的學習成果。這門課程跳脫傳統教學框架,鼓勵學生自主探索與實踐,深度結合茶葉的基礎知識、人文關懷及在地產業資源,不僅為學生帶來獨特的學習體驗,也為在地茶產業的發展注入新思維。

(『人文茶學』課堂照片。圖片來源:通識教育中心)

人文茶學課程分為「人文茶學概論」與「基礎茶學」兩大部分,傳授茶葉感官品評的知識與實務操作,也包含製茶技術的理論與實踐。希望藉由茶作為媒介,引導學生進行更深層的人文思考與自我探索,並結合了人文學科的優勢,探討茶與心理學以及日本茶道美學等不同領域的連結。同時學生依據個人興趣分組,並在老師與助教的引導下,自主規劃並實踐與茶相關的在地文化路徑,以問題為導向的學習方式(PBL)鼓勵學生探索生活周遭茶文化的體現,使自主學習的精神也在「茶旅」專案中得到充分展現。

學生的主動性與創造力在探索中得到了充分激發。趙同學分享選擇這門課的原因:「我覺得看到了茶原來可以用很多不同的面向去看待。」他認為這門課是一種「訓練」,教導學生如何在發散的主題中進行收斂,找到有價值、有意義的方向並呈現出來。在期末成果展示中,有小組針對貓空鐵觀音與福建安溪鐵觀音提出疑問:「都是鐵觀音,為何兩地沖泡方式與製茶技術有明顯不同?」 並進一步探討製茶技術的重要性及其影響。也有小組在探訪深坑茶產業時,帶著「都市化與人口外移導致茶業衰退,能否透過觀光活化?」的問題意識,實地走訪老街,主動進入店家、採訪在地經營者,以了解真實的產業現況與挑戰。這些帶著問題進行深入探討的方式,是自主解決問題的重要一步。

(『人文茶學』課堂照片。圖片來源:通識教育中心)

在自主學習模式下,學生展現出獨到觀察與深度分析。北投組重新審視北投的茶文化資產,將茶葉的歷史發展與當地的溫泉文化結合。他們分析北投文物館等日式建築如何融入茶道精神,探討日本茶道與二十四節氣的關聯,並嘗試融合茶文化、溫泉及「五感療癒」概念,規劃北投一日遊行程,展現了跨領域的應用與解決問題的企圖。坪林組則細緻分析坪林地區獨特的地理環境,包括北勢溪水源保護區對水質的影響、土壤條件以及氣候如何對茶樹生長及茶葉風味產生正面效益。也將此與永續農業及水土保持的理念連結,觀察到當地茶園保留雜草、利用天敵等生態平衡的做法,以多元視角產生獨特觀點與見解。

「人文茶學」學習內容與方式由師生共同規劃設計,強調學生的自主性,規劃並執行「茶旅」等專案研究,透過成果發表呈現學習目標、方法、過程、成果與反思來展現學習歷程。學生們以多元觀點切入,研究主題涵蓋貓空鐵觀音、北投茶文化與溫泉、以及深坑茶產業活化等。學生從基礎問題出發,面對研究困境,具體指出挑戰並實地走訪、採訪。以跨域創新的思維,整合及應用,激發其學習潛能,不僅深化了學生對臺灣茶產業與人文的認識,更顯著提升了關鍵的自主學習及綜合素養能力。

文章出處: https://www.nccu.edu.tw/p/406-1000-19912,r17.php?Lang=zh-tw

【教務處訊】

「一開始,我只是為了陪朋友參加社團。」蔡博雅語氣輕描淡寫,卻揭開了一段精彩旅程。她無心插柳走入橋牌世界,憑藉著天賦與努力,從校園橋藝社一路打進亞運殿堂,站上世界之巔,成為台灣史上獎金最高的女子橋手。而在這些殊榮背後,是一張張反覆檢討的牌局,一場場戰勝恐懼的比賽。

通識教育中心鼓勵自主學習課程邀請有豐富自主學習經驗之人士分享個人學習經驗。本學期「自主學習專題:橋牌運動中的機率與理則學」於5月15日邀請2023杭州亞運橋牌混合團體賽金牌得主蔡博雅,以「從平凡到不凡」為題,分享作為一位橋牌選手,如何透過自主學習、自我規訓與自我要求,精進橋牌的思維和方法。她強調「能夠收穫成果不是因爲看見所以相信,而是因為相信所以看見。」由自身的努力過程為例向同學做完美的演示。

講座現場。(照片來源:通識教育中心)

蔡博雅坦言,雖然起步時就展現出在橋牌上的潛力,但真正能從橋藝社走上國際舞臺、參加世界各大賽事,靠的還是一步一腳印地累積與堅持。從一個人研讀橋藝技巧、上網找人對打,到找到夥伴,成為一個團隊。這段旅程,完全是從默默無聞中蛻變而來。

「我會自費參加國內外賽事,每次都緊張到腳發抖,但就像從『小Boss』練起,累積實戰經驗。」蔡博雅表示自己是實戰派,有時候技巧記不起來,但最多只要犯過相同的錯誤三次,就一定會記起來。雖然比賽有輸有贏,但對她來說這些更像在累積經驗值,不只訓練膽量,在汲取經驗的過程中,能不斷提升實力。

「打錯卻贏了,在成績上反映不出來,但還是要檢討,不能總是投機靠運氣。」蔡博雅提到,橋牌比賽比的雖然是「相對完美」,但仍不能省去對賽局的推敲檢討,腳踏實地面對自己的錯誤,才有可能持續進步。

講者蔡博雅與同學分享學習橋牌的心路歷程。(照片來源:通識教育中心)

「剛開始學橋牌的時候,一定會進步得很快,但越進步,挫折也會越多。」蔡博雅這樣形容自己的心路歷程。2016年,她登上北京亞太盃的舞臺,卻因表現不理想,遭家人勸退,甚至一度動搖信心。但最終她仍選擇堅持。

即使後來歷經疫情空白期、流產與世界盃的低潮,她從未停止精進。一次次的失敗,成了養分,直到橋牌技巧成為她的第二直覺,像呼吸般自然。她也分享以「倒敘法」作為成長的動力——想像自己站在頒獎臺上的那一刻,問自己:一個金牌橋手需要具備哪些特質?而我,還缺少什麼?

講者蔡博雅為同學解惑。(照片來源:通識教育中心)

「以前從來沒想過亞運會會有橋牌,我們一直只是渴望能在國際賽打出成績。」她說,對橋牌的執著,原本只是對興趣的交代。然而,2018年,「橋藝」首次被納入亞運比賽項目。機會,終於追上了她的腳步。蔡博雅與團隊在2018年及2023年分別取得亞運混合團體項目中取得銀牌和金牌,加上過去在國際賽事上取得的佳績,也讓體育署開始關注橋牌,並更加積極在補助上支持選手。

演講結束後多位同學被觸發了學習興趣,紛紛提問個人的困難與疑惑,蔡博雅仍熱心一一為同學們解惑。她用實力與堅持證明—這世上沒有冷門的夢想,只有準備好的人。她的故事悄悄引領同學們,意識到努力與堅持的態度是成功的起點,而自主學習的成功要素,亦不出努力與堅持的態度。此一心靈的饗宴,促使同學勇於將手中的夢想透過自主學習的精神,逐步向前邁進,自主學習的習慣與種子正在同學們的心中萌芽,相信大家將好好學習將一張一張的牌堆疊成一個成功的獎牌。

文章出處: https://www.nccu.edu.tw/p/405-1000-19827,c87.php?Lang=zh-tw

通識教育中心於2023年12月27日中午舉辦通識教學分享會,邀請榮獲110學年度通識教學優良教師的英文系副教授林質心,以「經典文本的閱讀與思考的重力訓練──以西方文學經典與人文思維課程為例」為題,分享核心通識課程的教學經驗,並由通識中心主任馬藹萱擔任主持人。

通識教育中心邀請優良通識教師林質心老師(左),分享教學經驗。(照片來源:通識教育中心)

閱讀的重力訓練

以「重力訓練」為題,林質心解釋閱讀與思考如同重訓,無法複製或快速獲得成效,重點是透過實踐增長肌肉,意即經由閱讀經典與深度思考,方能紮實地培養學生人文素養並強化學生思辨能力。她認為和聰明洞達的人互動才能進步,故課程理念是透過閱讀文學經典,讓學生思考內容,與其對話,培養個人對於自己與世界的看法與價值觀。以文學經典為對象,一方面其歷經時間淘選,仍流傳至今;另一方面,文學為不同領域的綜合體,有助於不同學科的學生們進行跨領域討論。

林質心老師介紹課程設計的理念及核心價值。(照片來源:通識教育中心)

質心老師的課程重點

以「西方文學經典與人文思維」通識課程為例,課程設計參照其他國家的閱讀文本與授課方針,同時考量臺灣教育環境,調整教學內容與課堂要求,故安排每週閱讀中譯文本、課前作業、討論課,並搭配報告與段考,聚焦西方古今對於人文議題(如人的價值、善惡準則、社會性、超自然等)的探討,鼓勵學生反思當代社會議題或個人處境。不同領域背景的同學可藉此機會,觀察文本作者的論點、推論過程,並透過共同文本與同儕交流意見,刺激思考多元層面,達成重新檢視個人與社會間關係以及自身定位等課程目標。

林質心老師與教學助理們分享思考訓練的策略。(照片來源:通識教育中心)

教師的角色定位

然而,訓練思考的難關重重。林質心表示授課教師的角色,需協助補充文本時空背景、文化思想差異,討論時則需辨析不同議題、留意推論間的邏輯關聯是否合理,其重要程度如實驗之於科學,引證論述之於人文學科。另一重點是,教師或教學助理的職責不包含提供答案。沒有簡單、統一的答案並不是沒有答案,面對學生們的討論,以問題回應,協助學生的抽象思考逐漸細膩化,理解作者並提出個人見解。這段過程像運動一般,成果來得緩慢,不過當提出的想法不再簡單,便是思考能力增長的痕跡。

馬藹萱主任(中)率先提問,進一步交流如何帶領不同科系的同學共同思考。(照片來源:通識教育中心)

帶領並引導學生思考

本場分享會座無虛席,來賓們聽得入迷。主持人馬藹萱主任提問,同學來自不同背景,如何帶領同學思考?林質心老師回應,思考訓練不同,所以會先從簡單的事情引導討論,如觀察事實;事實代表什麼,即詮釋的開始,因此會請學生提供特定的文本例證進行討論及分析。透過通識教育,期許學生們在跨領域的學習中,不是為應付考試而閱讀思考,而是留下跟自己人生有關、觸及人生深處的體悟。

文章出處:https://www.nccu.edu.tw/p/404-1000-15888.php?Lang=zh-tw